06.09.2025

06.09.2025

Beantworten Sie einige Fragen und Ihr Standarddokument wird automatisch erstellt.

Ihr Dokument ist fertig! Sie erhalten es in den Formaten Word und PDF. Sie können es ändern.

06.09.2025

06.09.2025

Word und PDF

Word und PDF

1 Seite

1 Seite

Als Elternzeit wird in Deutschland ein Zeitraum unbezahlter Freistellung von der Arbeit nach der Geburt eines Kindes bezeichnet. Die Elternzeit kann entsprechend durch einen schriftlichen Antrag beim Arbeitgeber gestellt werden.

Jeder Elternteil hat Anspruch auf Elternzeit zur Betreuung und Erziehung seines Kindes, bis dieses sein drittes Lebensjahr vollendet hat. Die Elternzeit ist ein Anspruch des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin gegenüber dem Arbeitgeber. Während der Elternzeit ruhen die Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses, das Arbeitsverhältnis selbst bleibt aber bestehen.

Da das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit lediglich ruht und mit dem Ende der Elternzeit wieder vollständig auflebt, ist die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer nach Ablauf der Elternzeit gemäß den im Arbeitsvertrag getroffenen Vereinbarungen zu beschäftigen.

Es besteht ein Anspruch auf Rückkehr zur früheren Arbeitszeit. Mit der Elternzeit wird die Erwerbstätigkeit also nur vorübergehend unterbrochen. Es besteht weiterhin Kündigungsschutz.

Mütter und Väter können 24 Monate (statt zwölf Monate Elternzeit) auf den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes verteilen. Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist nicht mehr erforderlich.

Um die Elternzeit flexibel zu gestalten und gleichzeitig die notwendige Planungssicherheit für die Arbeitgeberseite zu gewährleisten, müssen sich die Eltern bei der Anmeldung für die kommenden zwei Jahre ab Beginn der Elternzeit festlegen. Wird die Elternzeit von der Mutter unmittelbar nach der Mutterschutzfrist oder unmittelbar nach einem auf die Mutterschutzfrist folgenden Urlaub in Anspruch genommen, so hat sie sich nur bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes festzulegen.

Die Anmeldefrist für die Elternzeit für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes beträgt 13 Wochen vor deren Beginn.

Eine Beschäftigung (Nebenjob) ist auch während der Elternzeit zulässig. Die wöchentliche Arbeitszeit muss dabei aber mindestens 15 und darf höchstens 30 Stunden betragen. Dies sollte mit dem Arbeitgeber im Detail besprochen werden. Eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich zulässig.

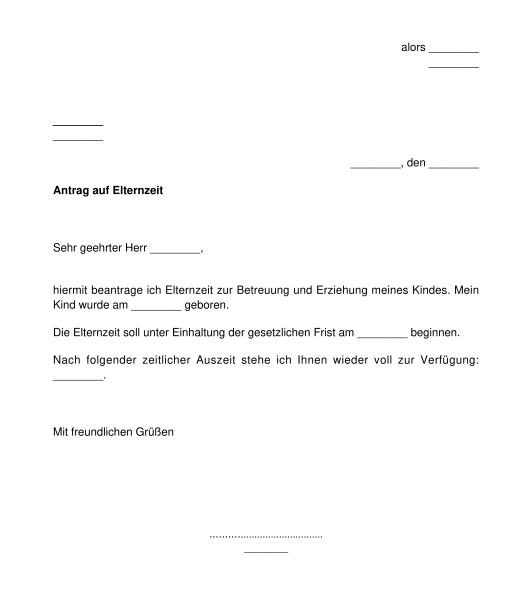

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen ihre Elternzeit spätestens sieben Wochen vor deren Beginn schriftlich von der Arbeitgeberseite verlangen.

Ein Arbeitnehmer sollte die betriebliche Situation mit seinem Arbeitgeber besprechen. In bestimmten betrieblichen Fällen kann der Arbeitgeber einen Antrag verneinen. Man sollte sich also immer mit dem Arbeitgeber absprechen, vor allem wenn es um eine Rückkehr zum Arbeitsplatz geht und ein sicheres Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehen soll. Zudem sollten sich die Elternteile auch die Zeit nehmen, die Elternzeit genau und erfolgreich zu planen.

Beide Elternteile können auch gleichzeitig bis zu drei Jahre Elternzeit in Anspruch nehmen.

Bei dem zu betreuenden Kind muss es sich nicht um das leibliche Kind des Arbeitnehmers handeln. Elternzeit kann auch für Adoptivkinder, Kinder des Ehe- oder Lebenspartners und für Kinder, die in Vollzeitpflege in den Haushalt aufgenommen werden, beansprucht werden.

Der Antrag sollte von beiden Anspruchsberechtigten (Elternteil) unterzeichnet und an den Arbeitgeber (am besten per Einschreiben) versendet werden. Zur eigenen Sicherheit sollte eine Abschrift des Antrages aufbewahrt werden.

Die Elternzeit ist im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) geregelt, daneben kann auch das Mutterschutzgesetz (MuSchG) zur Anwendung kommen.

Sie füllen einen Vordruck aus. Das Dokument wird nach und nach vor Ihren Augen auf Grundlage Ihrer Antworten erstellt.

Am Ende erhalten Sie es in den Formaten Word und PDF. Sie können es ändern und es wiederverwenden.

Antrag auf Elternzeit - Muster, Vorlage - Word und PDF

Land: Deutschland