2025年10月27日

2025年10月27日

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

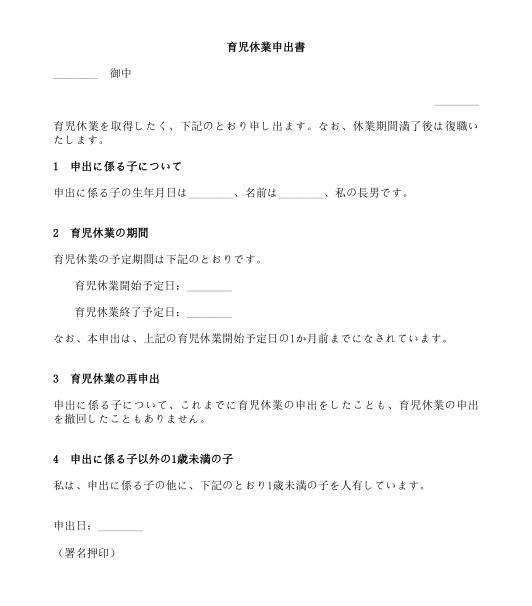

育児休業申出書は、育児休業の取得を希望する従業員が作成して雇用主に提出する書面です。

はい、育児休業の申出は、所定の事項を記載した書面を事業主に提出して行わなければならないとされていますので、申出書の作成が必須です。

育児休業を取得できるのは原則として子が1歳に達するまでですが、特別な事情(子が保育所に入れない、子を養育する予定であった配偶者が急遽養育できなくなった等)がある場合は子が2歳に達するまで取得が認められます。

また、特別な事情がなくても、夫婦(事実婚を含む)の両方が育児休業を取得する場合、育児休業を取得できる期間が子が1歳2か月に達するまで延長されます(パパママ育休プラス制度)。

育児休業と類似した制度として、産休(産前休業と産後休業)があります。産休は、出産予定者が出産予定日の6週間前から出産後8週間まで取得できる休業です。育児休業を取得できるのは出産後1年間ですので、育児休業と産休は休業の期間が異なります。

また、産休は出産する女性労働者のみが取得できるのに対して、育児休業は男女を問わず取得できる休業です。

出生時育児休業(産後パパ育休とも呼ばれる)は、通常は子が1歳に達するまでの期間に2回までしか分割取得することができない育児休業を、最大で4回まで分割取得することを可能にする制度です。

出生時育児休業は、子の出生から8週間の間に合計4週間を上限として1回または2回に分割して取得できる休業制度です。子の出生後8週間は、子を産んだ母は産後休業となるため、この制度は父が利用することが主に想定されていますが、母が養母である場合は母も利用することができます。

その結果、子の出生後8週間については、出生時育児休業か通常の育児休業のいずれかを選択して取得することができ、前者を選択すると全部で最大4回まで分割して休業を取得することができるため、長期間連続して仕事を休むことが難しい場合に便利な制度です。

育児休業申出書は、1部プリントアウトして休業取得を希望する従業員が署名押印し、雇用主に提出してください。

雇用主が適切と認めた場合は、ファクシミリ、電子メール等で送信することもできます。

育児休業は、原則として開始予定日の1か月前までに申し出なければなりませんが、一定の事由(出産予定日前に子が出生した場合、子を養育する予定であった配偶者が急遽子を養育できなくなった場合など)がある場合は開始予定日の1週間前までの申出が認められています。

育児休業に関するルールは育児介護休業法に、育児休業申出書の記載事項は育児介護休業法施行規則に、規定されています。

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

あなたのお役に立つガイド: 書面の送り方

育児休業申出書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書

国: 日本