2025年10月03日

2025年10月03日

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

サブリース契約とは、建物を所有者から借りた者が、その建物を更に第三者に貸す(転貸する)契約です。第三者に対して転貸する者を「転貸人」と、転貸を受ける第三者を「転借人」と呼びます。サブリース契約の元となる賃貸借契約(転貸人が建物所有者から建物を借りた契約)のことをマスターリース契約と呼びます。

サブリースは、所有者から物件を借りた者が、より高い賃料で第三者に転貸して差額を収益とするサブリース事業を目的とする場合が多いですが、長期出張や転勤の期間だけ自宅を転貸するケースや、自宅の空きスペースを転貸するケースなどもあります。

また、サブリースの目的物となる物件には、一軒家、アパートやマンションの一室、区分所有建物の一部屋など、あらゆる形態の建物が含まれます。

サブリース契約書は、契約書の記載を工夫することで、上記のいずれにも対応できます。

いいえ、建物のサブリースは、口頭の合意でも有効に成立します。しかし、サブリース契約を口頭で締結するケースはほとんどありません。

サブリースは、お店で物を買うような一回きりの関係ではなく、一定期間継続する関係ですので、単にいくらで借ります貸しますと合意するだけでは、不十分です。転貸期間中に建物が壊れたら誰が修理しますか?住居として借りた建物の1階でお店を開くことは認められますか?空いている部屋を友人に貸しても良いでしょうか?このように、転貸期間中に発生し得る様々な事態に備えて、あらかじめルールを作っておかないと、後からトラブルが発生します。

サブリース契約書を作成し、想定される事態に備えたルールをあらかじめ記載しておけば、トラブルを未然に防ぐことができますので、ほとんどのケースで、サブリース契約書が作成されています。

サブリースにおける連帯保証人とは、転借人が負担するあらゆる債務を、転借人と連帯して責任を負う者のことです。例えば、支払期日に賃料の支払がなかった場合、転貸人は転借人にその賃料を請求してもよいですが、転借人に請求せずに連帯保証人に対して直接請求することもできます。連帯保証人が負担する責任には必ず上限金額(極度額)を定めなければなりませんので、サブリース契約書に極度額を記入する必要があります。連帯保証人は契約当事者として、サブリース契約書に署名押印する必要があります。

連帯保証人をつけるかどうかは当事者の任意ですので、転貸人と転借人が協議して決めてください。

サブリースにおける賃料保証会社とは、転借人から保証料を徴収して転借人の賃料債務を保証する事業者のことです。賃料保証会社を利用する場合は、転借人は、賃料保証会社との間で賃料保証契約を別途締結する必要があります。

賃料保証会社を利用するかどうかは当事者の任意ですので、転貸人と転借人が協議して決めて下さい。

マスターリースの賃借人が物件を転貸するためには、賃貸人から承諾を得なければなりません。この承諾は、法律上は口頭の承諾でも効力が生じるとされていますが、承諾を得たことを後から証明できるよう、実務上は書面で承諾を受けることが必要です。よって、賃借人は賃貸人にお願いして転貸の承諾書に署名押印をしてもらう必要があります。

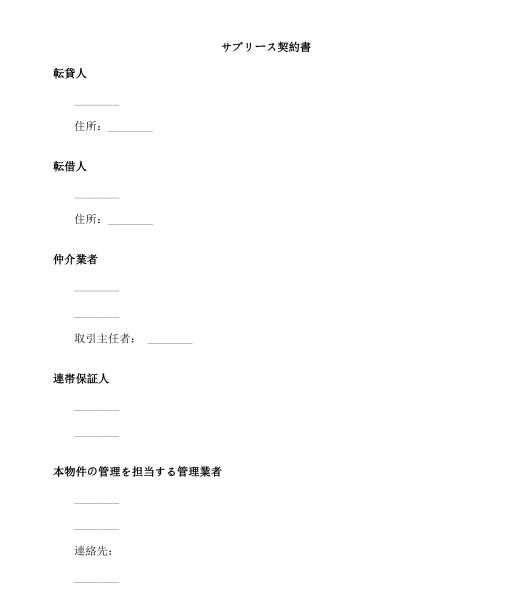

サブリース契約の当事者は転貸人と転借人です。

転貸人となるのは、建物の所有者から建物を借りて、これをさらに第三者に貸し出す者です。個人でも法人でも転貸人となることはできます。

転借人となるのは、転貸人から建物を借りて使用する者です。個人でも法人でも転借人となることはできます。建物は、原則として転借人が自分で使用しなければなりません。もし、転借人がさらに第三者に建物を使用させようとする場合は、転貸人から転貸の承諾書を取得する必要があります。

建物転貸借の期間は、原則として1年以上としなければならず、1年未満の建物転貸借は期間の定めのない転貸借とみなされます。ただし、契約の更新を認めない「定期建物転貸借」とする場合に限り、1年未満の期間を設定することができます。

定期建物転貸借は、更新できない転貸借です。通常、建物転貸借は、転貸期間満了までにいずれかの当事者が更新拒絶の通知をしない限り、自動的に更新されます。また、転貸人から更新拒絶をするためには、更新拒絶をする正当事由が必要です。期間が満了しても転貸借を終了できないことがあるとすると、転貸人は転貸することを躊躇するかもしれません。このような場合に利用されるのが、定期建物転貸借です。定期建物転貸借は更新されませんので、更新拒絶の通知がなくても、正当事由がなくても、期間満了によって転貸借が終了します。

サブリースの期間を、マスターリースの残存期間よりも長期間とすることは可能です。しかし、サブリースはマスターリースを前提とする契約なので、マスターリースの期間が満了して更新されなかった場合は、サブリースを続けることができなくなります。

もっとも、転借人としては、マスターリースが終了したからといって急に立ち退くことは困難です。よって、このような転借人を保護するために、マスターリースが期間満了となる際は、マスターリースの賃貸人からサブリースの転借人に対して直接、マスターリースが終了する旨を通知しなければならず、サブリースはこの通知から6か月経過後に終了します。

サブリース契約書は、2部プリントアウトして転貸人と転借人が署名押印し、各自1部ずつ保管してください。もし転借人の債務を保証する連帯保証人をつける場合は、連帯保証人の分も含めて3部プリントアウトして、連帯保証人も署名押印して1部保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

契約を仲介した仲介業者がいる場合は、仲介業者の署名押印も必要です。

サブリース契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。

サブリース契約書は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。

転借人から中途解約する場合:転貸人に対して中途解約する旨を通知してから一定期間後に解約されます。一定期間の長さは契約で自由に定めることができます。

転貸人から中途解約する場合:転貸人からの中途解約については法律上の規制により、6か月以上前に通知し、かつ中途解約をする正当理由(転貸人自身がその物件を使用しなければならない強い事情や、安全上の理由で物件を取り壊さなければならない場合など)がある場合にのみ、中途解約が可能となります。

サブリースについては、民法の賃貸借契約に関する規定(601条~622条の2)及び借地借家法による特別な規制が適用されます。

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

あなたのお役に立つガイド

サブリース契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書

国: 日本