2025年09月29日

2025年09月29日

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

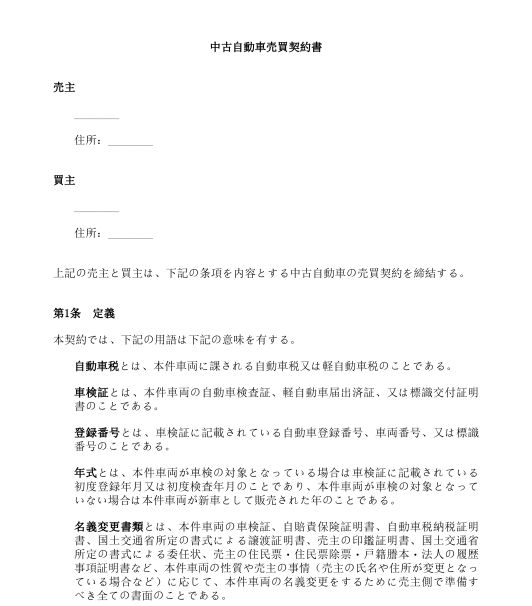

中古車売買契約書は、中古自動車または中古バイク(以下まとめて「車両」といいます)の所有者(売主)が、第三者(買主)に対して、中古車両を売却し、買主がこれを買い取る契約です。中古車両を友人知人間で売買したり、インターネットサイトを通じて見つけた買主・売主間で売買する場合などに使用します。

いいえ、売買契約は口頭の合意でも有効に成立します。しかし、車両の売買は、その場で物の引渡しと代金支払をして完結するシンプルな取引とは異なり、税金・自賠責保険・登録費用などの費用負担をどうするか、名義変更手続をどのように行うか、車両に故障・損傷・瑕疵などがあった場合はどうするか、代金の支払方法と車両の引渡方法をどうするか等、事前に定めておくべき事項が多いため、きちんとした契約書を作成することがトラブル防止のためにとても重要です。

売主となれるのは、中古車両の現在の所有者として車検証に登録されている者です。法人か個人かを問いません。ただし、自動車ローンが残っている場合はローン会社が所有者として登録されている場合がありますので、確認が必要です。

買主となるのは、中古車両の新しい所有者として車検証に登録される者です。法人か個人かを問いません。

中古車売買契約は、車両の引渡と代金支払によって完結しますので、車両の引渡時期と代金の支払時期を定めれば足り、別途契約期間を定める必要はありません。

ただし、代金を分割払いとする場合は、代金全額を支払うまで契約は継続します。

また、車両の引渡と代金支払が完了した後であっても、車両の名義移転手続を行う義務や、車両に問題があった場合の責任関係などは存続しますので、その限りで契約は継続します。

中古車売買契約書は、2部プリントアウトして、売主と買主がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

なお、中古車売買契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。

中古車売買契約書を締結した後は、速やかに名義変更手続を行う必要があります。

契約により車両の所有権は売主から買主に移転しますが、それだけでは、車両の所有者が変わったことが第三者には分かりません。車両の所有者が誰であるかは、事故時の責任関係、税金の支払、お金を借りる際の担保資産評価など、第三者に対しても影響を与える情報であるため、所有者が変わったときは速やかに名義変更をして第三者が確認できるようにする必要があります。

よって、中古車売買契約書を締結した後は、買主は、契約書で定めた時期に従い、速やかに名義変更手続を行ってください。名義変更手続の詳細は国土交通省のウェブサイトを確認してください。

中古車売買契約書は、動産売買契約の一種ですので、印紙税はかかりません。しかし、売買代金にリサイクル料金預託金が含まれている場合、その部分は債権譲渡となりますので、金額が1万円以上である場合は印紙税として200円がかかります。

使用できない場合があります。

売主が車両を購入した際の自動車ローンが残っている場合、ローン会社が所有者として登録されていたり、ローン完済前の売却が契約によって禁止されていることがあります。このような場合、中古車売買契約書を作成しても、履行することができなかったり、売主がローン会社から契約違反の責任を追及されるおそれがあります。

よって、自動車ローンが残っている場合は、売主側で車両の登録名義とローン会社との契約書をチェックし、車両を売却しても問題がないことを確認する必要があります。売買代金でローンを完済できる場合は、売買契約とローン返済を同時に行う等の方法で、ローン会社の承諾を得られる場合もあります。

売買契約については民法(555条~585条)が適用されます。自動車の登録手続については道路運送車両法(4条~39条)が適用されます。売主の賠償責任の制限については消費者契約法(8条~10条)も適用されます。

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

あなたのお役に立つガイド: 公正証書の役割と意義

中古車売買契約書(自動車/バイク) - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書

国: 日本