2025年09月04日

2025年09月04日

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

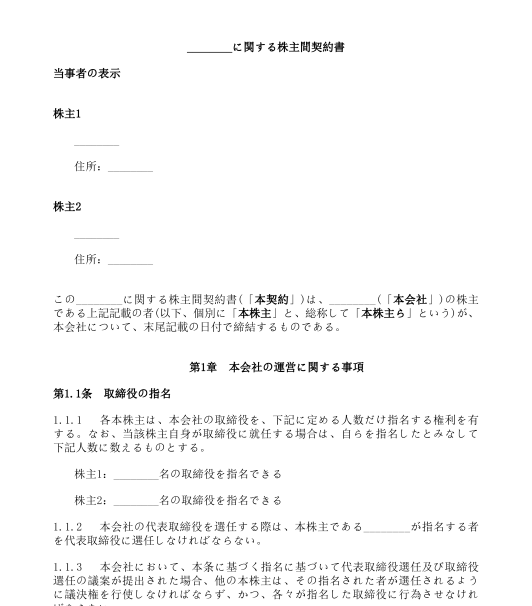

株主間契約は、株式会社の株主同士が、会社の運営や株式譲渡に関する約束事項をあらかじめ書面で取り決めるための契約書です。株主間契約を締結することで、各株主は、経営への関与や、株式譲渡によるエグジット時のルールなどを明確にすることができます。

株主間契約は、複数の株主が共同で株式会社を設立する際に締結することが多いですが、既存の株式会社の株主間で改めて約束事項を取り決める場合や、既存の株式会社が外部から出資を受けて新しい株主が参入するタイミングで締結することもあります。

会社経営や株式譲渡に関する事項は、会社の定款にも規定されます。定款の作成は株式会社にとって法的義務ですが、株主間契約を締結するか否かは株主の自由です。

定款に加えて株主間契約を作成する目的としては、定款に定めのない広範な事項につき株主間で柔軟に合意することができる点、株主総会決議のような手続を経ずに株主間で合意するだけで締結・変更できる点、契約内容が当事者以外に知られにくい点、などが挙げられます。ただし、株主間契約で定款を変更することはできません。定款を変更するためには株主総会決議が必要です。株主間契約は、あくまで定款の内容に反しない範囲で締結する必要があります。

合弁契約と株主間契約は、同じものを指す場合があります。

合弁契約は、複数の企業が共同出資して合弁会社を設立する契約です。合弁会社とは、ジョイントベンチャーとも呼ばれ、複数の企業が共同で出資して1つの事業体を形成し、その事業体から生じた利益を企業間で分配する仕組みのことです。共同設立する事業体は、株式会社の形態をとることもありますし、それ以外の形態(合同会社、組合など)をとることもあります。合弁会社を株式会社の形態で設立する場合の合弁契約がまさに株主間契約ですので、契約書の名称としてはいずれを使うこともできます。

いいえ、法的には、株主間契約の内容を口頭で合意するだけでも有効となり得ます。しかし、株主間契約は、物や金銭のやり取りを伴わない合意であり、書面化すること自体に意味があるともいえる契約です。株主同士で話し合って口頭で合意した事項があっても、書面化して初めて法的拘束力を持つ確定事項とする意図であることが通常ですから、書面化していない株主間の合意を確定的な契約として扱うことは困難なケースが多いでしょう。

よって、実務的には、株主間の合意内容に拘束力を持たせるためには、株主間契約書の作成が必要になります。

株主間契約を会社設立時に締結する場合は、会社に出資して最初の株主となる者(発起人)が当事者となります。法人か個人かを問いません。発起人全員が当事者となることが多いですが、一部の発起人のみで締結することも可能です。

株主間契約を会社設立後に締結する場合は、既存株主が当事者となります。新たな株主が参入するタイミングで締結する場合は、これから新たに株主になろうとする者も当事者となります。法人か個人かを問いません。既存株主及び新たに株主となろうとする者(もしいれば)全員が当事者となることが多いですが、一部の株主のみで締結することも可能です。

株主間契約は、期間を定める場合と定めない場合があります。

期間を定める場合、契約締結から一定期間を経過すると、各株主は自由に契約から離脱できることになります。例えば、会社設立から〇年間は会社の業績に関わらず株主間契約を遵守するが、その後は契約から離脱して自由に株式を売却できるようにする場合などがあります。株主間契約から離脱する株主の株式を他の株主が強制的に買い取ることができるように定めることもできます。

期間を定めない場合、各株主は時期に関わらず自由に契約から離脱することはできませんので、離脱するためには株主間契約に従って株式を売却する必要があります。

株主間契約は、当事者となる株主の人数分プリントアウトして、各株主が署名押印し、各自1部ずつ保管してください。会社の株主全員が当事者となることが多いですが、一部の株主のみで締結することも可能です。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

株主間契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。

いいえ、株主間契約書には印紙税はかかりません。また、公正証書を作成したり、どこかに登録したりする必要はありませんので、自分で作成する場合は特に費用はかかりません。

株式譲渡に関する事項:必要に応じて下記条項を記載します。

経営に関する事項:必要に応じて下記条項を記載します。

会社経営や株式譲渡に関するルールは会社法に規定されています。

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

あなたのお役に立つガイド: 公正証書の役割と意義

株主間契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書

国: 日本