Was ist eine Betreuungsverfügung?

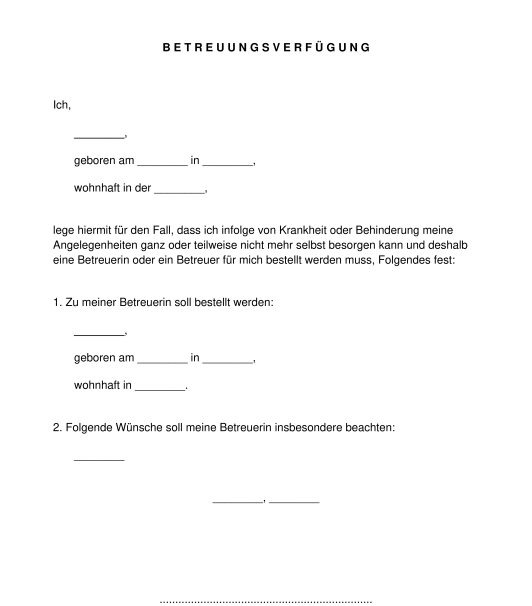

Eine Betreuungsverfügung ist ein wichtiges persönliches Vorsorgedokument. Darin legt eine Person fest, wer als Betreuer vom Gericht bestellt werden soll – und wer ausdrücklich nicht –, falls sie aufgrund von Krankheit oder Behinderung die eigenen Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst regeln kann.

Die Betreuungsverfügung ist kein Testament und kein einfacher Wunschzettel. Sie dient dazu, das Gericht zu leiten, wer im Bedarfsfall die rechtliche Betreuung übernehmen soll. Sie ist eine Form der Selbstbestimmung, um zu verhindern, dass das Gericht eine fremde Person als Betreuer einsetzt.

Wichtig: Eine rechtliche Betreuung bedeutet keine „Entmündigung". Diesen Begriff gibt es in Deutschland seit 1992 nicht mehr. Eine betreute Person behält grundsätzlich ihre Geschäftsfähigkeit und kann weiterhin selbst Entscheidungen treffen, sofern dazu die nötige Einsichtsfähigkeit besteht.

Was ist bei einer Betreuungsverfügung zu beachten?

Eine Betreuungsverfügung ist ein wirksames Instrument, um den eigenen Willen für den Betreuungsfall festzuhalten:

- Wunsch des Betreuers: Die verfügende Person kann klar bestimmen, wer als Betreuer bestellt werden soll.

- Ausschluss bestimmter Personen: Es kann auch festgelegt werden, welche Personen unter keinen Umständen als Betreuer eingesetzt werden sollen.

- Wünsche an den Betreuer: Detaillierte Wünsche zur Lebensführung, medizinischen Versorgung (falls keine Patientenverfügung vorliegt), Wohnsituation, finanziellen Angelegenheiten oder sozialen Kontakten können formuliert werden. Das Gericht und der Betreuer sind an diese Wünsche gebunden, solange sie dem Wohl der betroffenen Person nicht zuwiderlaufen.

- Formvorschrift: Eine Betreuungsverfügung muss eigenhändig unterschrieben sein. Eine handschriftliche Verfassung des gesamten Dokuments ist, anders als beim Testament, nicht zwingend erforderlich. Um die Aktualität des dokumentierten Willens zu bekräftigen, ist es sinnvoll, die Verfügung alle paar Jahre mit Datum und Ort erneut zu unterschreiben.

Worin unterscheiden sich Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung?

Alle drei sind wichtige Vorsorgedokumente für den Fall, dass eine Person ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann. Ihr Hauptunterschied liegt im Anwendungsbereich, im Wirkmechanismus und in der gerichtlichen Kontrolle:

- Betreuungsverfügung:

- Anwendungsbereich: Äußert Wünsche an das Betreuungsgericht, wer als Betreuer bestellt werden soll und welche Wünsche dieser beachten soll.

- Wirkmechanismus: Kommt nur dann zum Tragen, wenn ein Gericht eine Betreuung einleiten muss, weil keine wirksame Vorsorgevollmacht besteht oder diese nicht ausreicht.

- Kontrolle: Der vom Gericht bestellte Betreuer unterliegt der Kontrolle des Betreuungsgerichts.

- Vorsorgevollmacht:

- Anwendungsbereich: Erteilt einer Vertrauensperson (Bevollmächtigter) direkt die Befugnis, alle oder bestimmte Angelegenheiten (finanziell, persönlich, gesundheitlich) zu regeln.

- Wirkmechanismus: Tritt sofort mit dem Eintritt des Vorsorgefalls (oft Entscheidungsunfähigkeit) in Kraft, ohne dass ein Gericht eingeschaltet werden muss. Sie hat Vorrang vor einer gerichtlichen Betreuung.

- Kontrolle: Der Bevollmächtigte unterliegt in der Regel keiner gerichtlichen Kontrolle.

- Patientenverfügung:

- Anwendungsbereich: Legt ausschließlich medizinische Behandlungswünsche fest für den Fall, dass eine Person diese nicht mehr selbst äußern kann. Es geht um die Einwilligung oder Ablehnung von Behandlungen (z.B. lebensverlängernde Maßnahmen).

- Wirkmechanismus: Wird direkt vom behandelnden Arzt beachtet und umgesetzt. Sie ist unabhängig von einer Betreuung oder Vollmacht wirksam, muss aber der Betreuungsperson oder dem Bevollmächtigten bekannt sein und von diesen beachtet werden.

- Kontrolle: Keine direkte gerichtliche Kontrolle im eigentlichen Sinne, aber die Einhaltung wird von den Behandelnden und ggf. dem Betreuer überprüft.

Fazit: Eine wirksame Vorsorgevollmacht verhindert in der Regel eine Betreuung. Eine Patientenverfügung sichert die medizinische Selbstbestimmung. Eine Betreuungsverfügung ist ein "Auffangnetz", das greift, wenn keine wirksame Vollmacht vorliegt, und hilft, den vom Gericht bestellten Betreuer nach den eigenen Vorstellungen zu bestimmen. Es ist oft sinnvoll, alle drei Dokumente zu erstellen, da sie sich gegenseitig ergänzen.

Welche Aufgabenbereiche (Aufgabenkreise) kann eine Betreuung umfassen?

Das Betreuungsgericht entscheidet, für welche konkreten Angelegenheiten (Aufgabenkreise) eine Betreuungsperson bestellt wird. Die Betreuung soll stets nur so weit gehen, wie sie tatsächlich benötigt wird, um die Autonomie der betroffenen Person so weit wie möglich zu erhalten. Typische Aufgabenkreise sind unter anderem:

- Gesundheitsfürsorge: Entscheidungen über medizinische Behandlungen, Arztbesuche, Medikamente.

- Aufenthaltsbestimmung: Entscheidung über den Wohnort (z.B. Heimunterbringung, Krankenhausaufenthalt).

- Vermögensangelegenheiten: Verwaltung von Einkommen und Vermögen, Begleichung von Rechnungen.

- Vertretung bei Ämtern und Behörden: Kommunikation und Korrespondenz mit allen Arten von Ämtern und Behörden.

- Rentenangelegenheiten: Spezifische Belange im Zusammenhang mit Rentenversicherungen und Rentenleistungen.

- Sozialleistungsangelegenheiten: Alle Belange bezüglich sozialer Leistungen (z.B. Bürgergeld, Pflegegeld).

- Wohnungsangelegenheiten: Alle Aspekte, die die Wohnung der betroffenen Person betreffen (z.B. Mietvertrag, Nebenkosten, Kündigungen, Wohnungsauflösung).

- Entgegennahme und Anhalten der Post / Fernmeldeangelegenheiten: Regelt den Umgang mit der eingehenden Post sowie die Verwaltung von Telefon- und Internetanschlüssen.

- Zivil- und strafrechtliche Angelegenheiten: Vertretung in gerichtlichen Verfahren.

Hinweis: Es ist entscheidend, im Antrag oder in der Anregung nur jene Aufgabenkreise zu benennen, in denen die betroffene Person tatsächlich Unterstützung benötigt.

Welche Voraussetzungen müssen für die Einrichtung einer Betreuung erfüllt sein?

Eine rechtliche Betreuung kann nur unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen angeordnet werden. Diese finden sich insbesondere im Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und weiteren Vorschriften des Betreuungsgesetzes (BtOG):

- Volljährigkeit: Die betroffene Person muss volljährig sein.

- Krankheit oder Behinderung: Es muss eine psychische Krankheit oder eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung vorliegen.

- Hilfsbedürftigkeit: Aufgrund der Krankheit oder Behinderung muss die betroffene Person ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst regeln können. Dies kann sich zum Beispiel darin äußern, dass die Person:

- keine wirksamen Willenserklärungen mehr abgeben kann (Geschäftsunfähigkeit).

- nicht in der Lage ist, eine Vorsorgevollmacht zu erteilen.

- die Tätigkeit einer bereits bevollmächtigten Person nicht mehr kontrollieren kann.

- tatsächlich aufgrund ihrer Situation Unterstützung benötigt, um das Leben selbstbestimmt zu führen und nicht zu Schaden zu kommen.

Beispiel: Eine Person, die an einer fortschreitenden Demenzerkrankung leidet, ein schwerer Verkehrsunfall mit bleibenden Hirnschäden oder eine schwere psychische Krise können zur Geschäftsunfähigkeit oder Hilfsbedürftigkeit führen.

Wo wird die Betreuungsverfügung hinterlegt?

Die Betreuungsverfügung wird nicht automatisch beim Gericht hinterlegt. Es ist wichtig, dass das Dokument im Ernstfall gefunden wird:

- Zentrales Vorsorgeregister (ZVR): Eine Registrierung beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer wird dringend empfohlen. Hier werden nur die Existenz und der Aufbewahrungsort der Verfügung registriert, nicht deren Inhalt. Das Register wird von den Betreuungsgerichten abgefragt, sobald ein Betreuungsverfahren eingeleitet wird. Dies stellt sicher, dass die Verfügung im Bedarfsfall vom Gericht gefunden wird.

- Persönliche Aufbewahrung: Das Originaldokument sollte an einem sicheren und gleichzeitig leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden, an dem es im Notfall schnell gefunden werden kann (z.B. in der Wohnung, im Notfallordner).

- Information vertrauter Personen: Angehörige, nahestehende Personen, der Hausarzt oder der bevorzugte Betreuer sollten über das Bestehen der Betreuungsverfügung und deren Aufbewahrungsort informiert werden. Es kann auch hilfreich sein, eine Hinweiskarte im Portemonnaie mitzuführen.

Was sind die nächsten Schritte, nachdem die Betreuungsverfügung fertig ist?

Die Verfügung kann entsprechend den individuellen Wünschen und Angaben ausgefüllt werden. Nach dem Ausfüllen muss das Dokument ausgedruckt und von der verfügenden Person eigenhändig unterschrieben werden. Erst durch die Unterschrift wird die Betreuungsverfügung gültig und wirksam. Es ist sinnvoll, auch den Ort und das Datum der Unterschrift anzugeben.

Welche Kosten können bei einer Betreuung entstehen?

Die Einrichtung und Führung einer rechtlichen Betreuung kann Kosten verursachen, die das Gericht der betreuten Person in Rechnung stellt. Die genauen Regelungen finden sich im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG), insbesondere in dessen Kostenverzeichnis (KV).

- Gerichtsgebühren:

- Mit Vermögenssorge: Gehört die Vermögenssorge zum Aufgabenkreis der Betreuung, fallen Kosten an, wenn das verwertbare Vermögen der betreuten Person nach Abzug aller Verbindlichkeiten einen Freibetrag von 25.000,00 Euro übersteigt. Für jede weiteren angefangenen 5.000,00 Euro Vermögen über diesem Freibetrag wird jährlich eine Gebühr von 10 Euro erhoben. Die Jahresmindestgebühr beträgt hierbei 200,00 Euro.

- Beispiel: Bei einem verwertbaren Vermögen von 30.000 Euro: 25.000€ sind frei. Für die überschüssigen 5.000€ fallen 10€ an. Die Mindestgebühr von 200€ ist jedoch zu zahlen.

- Ohne Vermögenssorge: Gehört die Vermögenssorge nicht zum Aufgabenkreis der Betreuung, beträgt die Jahresgebühr pauschal 300,00 Euro. Diese entfällt, wenn das Vermögen der betreuten Person unter dem Freibetrag von 25.000€ liegt und dies dem Gericht nachgewiesen wird (Mittellosigkeit). Die Jahresgebühr wird erstmals bei Anordnung der Betreuung fällig und danach jeweils zu Beginn des Kalenderjahres.

- Kosten für ärztliche Gutachten: Die Kosten für die medizinischen Gutachten, die das Gericht zur Prüfung der Betreuungsbedürftigkeit einholt, trägt in der Regel die betreute Person.

- Vergütung oder Aufwendungsersatz für den Betreuer:

- Ist der Betreuer ein Berufsbetreuer oder Mitarbeiter eines Betreuungsvereins, hat dieser Anspruch auf eine gesetzlich festgelegte Vergütung, die sich nach dem Zeitaufwand und den Qualifikationen des Betreuers richtet.

- Ehrenamtliche Betreuer (z.B. Angehörige) können einen pauschalen Aufwendungsersatz verlangen.

- Diese Kosten sind ebenfalls grundsätzlich vom Einkommen und Vermögen der betreuten Person zu tragen.

Mittellosigkeit: Verfügt die betreute Person über kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen, um die Kosten selbst zu tragen, übernimmt die Staatskasse die anfallenden Gerichtsgebühren und die Betreuervergütung. Die Staatskasse kann diese Kosten jedoch bis zu 10 Jahre lang von der betreuten Person zurückfordern, falls diese später zu Vermögen gelangt (z.B. durch eine Erbschaft). Daher ist es im Interesse der betroffenen Person, die Vermögensverhältnisse dem Gericht nachzuweisen.

Welches anwendbare Recht ist relevant?

Die rechtlichen Grundlagen für die Betreuungsverfügung und die Betreuung finden sich hauptsächlich in folgenden Gesetzen:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Insbesondere die §§ 1896 ff. BGB regeln die rechtliche Betreuung.

- Betreuungsgesetz (BtOG): Seit dem 1. Januar 2023 ist das Betreuungsrecht umfassend reformiert und viele Regelungen finden sich nun im BtOG. Die Betreuungsverfügung ist hier ein zentrales Instrument der Selbstbestimmung.

Die Vorlage ändern?

Sie füllen einen Vordruck aus. Das Dokument wird nach und nach vor Ihren Augen auf Grundlage Ihrer Antworten erstellt.

Am Ende erhalten Sie es in den Formaten Word und PDF. Sie können es ändern und es wiederverwenden.

25.11.2025

25.11.2025

25.11.2025

25.11.2025

Word und PDF

Word und PDF

1 Seite

1 Seite