Was ist eine Kundenschutzvereinbarung?

Eine Kundenschutzvereinbarung ist ein Vertrag, der dazu dient, den Kundenstamm eines Auftraggebers zu schützen. Sie wird typischerweise zwischen einem Auftraggeber und einem Auftragnehmer (z. B. einem externen Dienstleister, Berater oder Vertriebspartner) geschlossen, der im Rahmen einer Zusammenarbeit Zugang zu den Kundenbeziehungen des Auftraggebers erhält.

Wichtig: Das Hauptziel ist es, zu verhindern, dass der Auftragnehmer diese Kunden direkt oder indirekt nach Beendigung der Zusammenarbeit für eigene Zwecke abwirbt oder bedient. Sie soll sicherstellen, dass das vom Auftraggeber aufgebaute Vertrauen und die Geschäftsbeziehungen zu seinen Kunden erhalten bleiben und nicht durch den Auftragnehmer ausgenutzt werden, der während der Zusammenarbeit tiefe Einblicke erhalten hat.

Eine Kundenschutzvereinbarung sollte verwendet werden, wenn ein Auftragnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit für den Auftraggeber direkten oder indirekten Kontakt zu dessen Kunden hat oder umfassende Kenntnisse über den Kundenstamm, deren Bedürfnisse oder die Geschäftsbeziehungen erlangt. Dies ist häufig der Fall bei:

- Externen Beratern oder Dienstleistern (z. B. IT-Dienstleister, Marketingagenturen, Wartungsfirmen).

- Freien Vertriebsmitarbeitern oder Tippgebern (zusätzlich zum Tippgebervertrag).

- Subunternehmern.

- Projektmitarbeitern, die direkten Kundenkontakt haben.

Was ist der Unterschied zwischen einer Kundenschutzvereinbarung und einem Wettbewerbsverbot?

Das Wettbewerbsverbot ist umfassender. Es verbietet einer Partei (oft einem ehemaligen Mitarbeiter oder Geschäftspartner), in einem bestimmten Zeitraum und/oder Gebiet im selben Geschäftsfeld tätig zu werden und somit generell mit dem Auftraggeber zu konkurrieren. Ein umfassendes nachvertragliches Wettbewerbsverbot bedarf im Handelsrecht (z. B. für Handelsvertreter) zwingend einer Karenzentschädigung und ist an strenge Formvorschriften gebunden. Eine Kundenschutzklausel kann unter Umständen als mildere Form eines Wettbewerbsverbots angesehen werden oder dessen Charakter annehmen.

Ist eine Kundenschutzvereinbarung ähnlich zu einer Geheimhaltungsvereinbarung?

Eine Kundenschutzvereinbarung ähnelt einer Geheimhaltungsvereinbarung insofern, als sie oft den Schutz von kundenbezogenen Daten und Informationen beinhaltet, die der Auftragnehmer durch die Zusammenarbeit erhalten hat. Allerdings geht die Kundenschutzvereinigung über die reine Geheimhaltung hinaus: Sie verbietet aktives Handeln (Kontakt aufnehmen, für den Kunden tätig werden), während eine Geheimhaltungsvereinbarung primär das passive Bewahren von Informationen und das Verbot ihrer Nutzung regelt. In der Praxis werden oft beide Arten von Klauseln kombiniert oder in einem einzigen Dokument zusammengefasst, da der Schutz der Kundendaten oft eng mit dem Schutz der Kundenbeziehung verbunden ist.

Ist eine Kundenschutzvereinbarung zwingend erforderlich?

Nein, eine Kundenschutzvereinbarung ist nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben. Sie ist eine freiwillige vertragliche Vereinbarung zwischen den Parteien. Vorteile eines schriftlichen Kundenschutzvertrags:

- Beweiskraft: Ein schriftlicher Vertrag dient als klarer Beweis für die vereinbarten Schutzpflichten des Auftragnehmers.

- Rechtssicherheit und Prävention: Er definiert eindeutig, welche Kunden oder Daten geschützt sind und welche Handlungen verboten sind. Dies minimiert Missverständnisse und beugt Streitigkeiten vor.

- Durchsetzbarkeit: Eine klar formulierte Vereinbarung, insbesondere mit Vertragsstrafe, erleichtert die Durchsetzung der Ansprüche im Falle eines Verstoßes.

- Schutz der Investition: Sie schützt die Investitionen des Auftraggebers in den Aufbau und die Pflege seines Kundenstamms.

Was bedeutet „Konventionalstrafe" in diesem Zusammenhang?

Eine „Konventionalstrafe" (oder Vertragsstrafe) ist ein im Voraus festgelegter Geldbetrag, den eine Vertragspartei (hier der Auftragnehmer) zahlen muss, wenn sie eine bestimmte, im Vertrag festgelegte Pflicht schuldhaft verletzt. Im Kontext einer Kundenschutzvereinbarung bezieht sich dies typischerweise auf Verstöße gegen das Nutzungs- und Kontaktverbot oder gegen die Pflicht zur Rückgabe/Löschung von Kundendaten.

Wichtig: Ihr Zweck ist es, die Durchsetzung der Vereinbarung zu erleichtern, da der Auftraggeber bei einem Verstoß den entstandenen Schaden nicht mühsam nachweisen muss.

Was muss eine Kundenschutzvereinbarung enthalten?

Eine wirksame Kundenschutzvereinbarung sollte die folgenden wesentlichen Bestandteile umfassen:

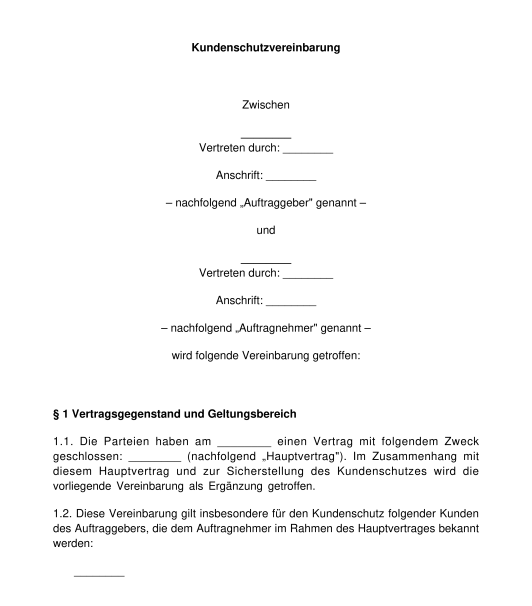

- Vertragsparteien: Genaue Nennung von Auftraggeber und Auftragnehmer.

- Bezug zum Hauptvertrag: Verweis auf den Hauptvertrag, in dessen Kontext die Kundenschutzvereinbarung getroffen wird.

- Definition der geschützten Kunden: Präzise Festlegung, welche Kunden unter den Schutz fallen (alle dem Auftragnehmer bekannt gewordenen oder eine spezifische Liste).

- Verbotene Handlungen des Auftragnehmers: Klare Umschreibung der verbotenen Aktivitäten (z.B. direkter/indirekter Kontakt, Tätigkeit für Kunden, Nutzung von Kundendaten).

- Dauer der Kundenschutzpflicht: Zeitraum, für den die Pflichten nach Beendigung des Hauptvertrages gelten.

- Räumliche Beschränkung: Ggf. Begrenzung des Geltungsbereichs auf bestimmte Regionen oder Gebiete.

- Rückgabe/Löschung von Unterlagen und Daten: Pflicht des Auftragnehmers, alle kundenbezogenen Informationen zurückzugeben oder zu löschen.

- Vertragsstrafen: Vereinbarung von Vertragsstrafen für Verstöße gegen die Kundenschutz- und/oder Rückgabepflicht.

- Entschädigung: Ggf. Vereinbarung einer Entschädigungszahlung an den Auftragnehmer für die Einhaltung der Vereinbarung.

- Schlussbestimmungen: Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Schriftformklausel, salvatorische Klausel.

Welche gesetzlichen Voraussetzungen hat der Abschluss einer Kundenschutzvereinbarung?

Für den Abschluss einer wirksamen Kundenschutzvereinbarung müssen die allgemeinen vertragsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein (Geschäftsfähigkeit der Parteien, zulässiger Vertragsgegenstand). Darüber hinaus ist besonders zu beachten:

- Schriftform: Obwohl oft nicht zwingend vorgeschrieben, ist die Schriftform sinnvoll, um Beweissicherheit zu haben.

- Verhältnismäßigkeit: Die vereinbarten Beschränkungen müssen in Dauer, Umfang und Gegenstand verhältnismäßig sein und dürfen die Berufsfreiheit des Auftragnehmers nicht übermäßig einschränken.

- Entschädigung: Bei bestimmten Ausgestaltungen, die einem Wettbewerbsverbot ähneln, ist eine angemessene Entschädigung eine Wirksamkeitsvoraussetzung.

Was sind die nächsten Schritte, wenn der Kundenschutzvertrag fertig ist?

Nachdem die Kundenschutzvereinbarung erstellt wurde, sind folgende Schritte erforderlich:

- Gründliche Prüfung: Beide Parteien sollten den Entwurf sorgfältig prüfen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit der Vereinbarungen sicherzustellen.

- Unterzeichnung: Der Vertrag muss von beiden Parteien (oder deren bevollmächtigten Vertretern) schriftlich unterzeichnet werden. Jede Partei sollte eine unterschriebene Ausfertigung erhalten.

- Hinterlegung: Die unterschriebenen Verträge sollten sicher aufbewahrt werden, da sie als wichtiges Beweismittel dienen.

- Einrichtung der Entschädigungszahlung: Falls eine Entschädigung vereinbart wurde, sollten die Zahlungsmodalitäten entsprechend eingerichtet werden.

Welche Dokumente sollten als Anlage der Kundenschutzvereinbarung beigefügt werden?

Es ist nicht immer zwingend notwendig, Dokumente als Anlage beizufügen, aber es kann sinnvoll sein:

- Liste der geschützten Kunden: Wenn der Kundenschutz nur für eine spezifische Gruppe von Kunden gelten soll, kann eine detaillierte Kundenliste als Anlage beigefügt und im Vertrag referenziert werden.

- Hauptvertrag: Obwohl nicht als Anlage beigefügt, sollte der Hauptvertrag, auf den sich die Kundenschutzvereinbarung bezieht, klar benannt und für beide Parteien verfügbar sein.

- Spezifische Datenbeschreibung: Falls unter das Verwendungsverbot bestimmte, detaillierte Kundendaten fallen, können diese in einer Anlage präzisiert werden.

Welche Gesetze sind auf eine Kundenschutzvereinbarung anwendbar?

Auf die Kundenschutzvereinbarung ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar, insbesondere:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Als allgemeines Vertragsrecht finden die Vorschriften zu Schuldverhältnissen (§§ 241 ff. BGB), Vertragsschluss (§§ 145 ff. BGB) und Haftung bei Pflichtverletzungen (§§ 280 ff. BGB) Anwendung. Auch die Regelungen zu den unerlaubten Handlungen (§§ 823 ff. BGB) können relevant sein.

- Handelsgesetzbuch (HGB): Insbesondere die Regelungen zum nachvertraglichen Wettbewerbsverbot für Handelsvertreter (§§ 90a HGB) werden oft analog herangezogen, um die Wirksamkeit und Angemessenheit von Kundenschutzklauseln zu beurteilen, insbesondere die Notwendigkeit einer Karenzentschädigung (§ 74 HGB).

- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG): Dieses Gesetz schützt den Wettbewerb und kann relevant werden, wenn Handlungen des Auftragnehmers als unlauterer Wettbewerb (z. B. Abwerbung durch Ausnutzung von Betriebsgeheimnissen) gewertet werden.

- Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG): Relevant, wenn die Kundendaten als Geschäftsgeheimnisse zu qualifizieren sind und deren Schutz durch angemessene Maßnahmen (einschließlich dieser Vereinbarung) gewährleistet werden soll.

- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): Wenn personenbezogene Kundendaten betroffen sind, müssen deren Regelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung eingehalten werden.

Die Vorlage ändern?

Sie füllen einen Vordruck aus. Das Dokument wird nach und nach vor Ihren Augen auf Grundlage Ihrer Antworten erstellt.

Am Ende erhalten Sie es in den Formaten Word und PDF. Sie können es ändern und es wiederverwenden.

03.10.2025

03.10.2025

03.10.2025

03.10.2025

Word und PDF

Word und PDF

3 bis 4 Seiten

3 bis 4 Seiten